台灣近期接連出現腸病毒重症死亡個案,兩名不滿1個月的新生兒不幸病逝,確診感染伊科病毒。台大醫院小兒感染科主任呂俊毅指出,伊科病毒症狀不明顯,但特別容易引發一歲以下嬰兒重症,三個月以下的新生兒更是高風險族群。

根據衛福部疾病管制署今(26)日公布資料,國內今年第二例腸病毒重症死亡個案為北部新生男嬰,出生未滿1個月,於三月中旬出現肝炎及敗血症,病程快速惡化,發病約一週後死亡。

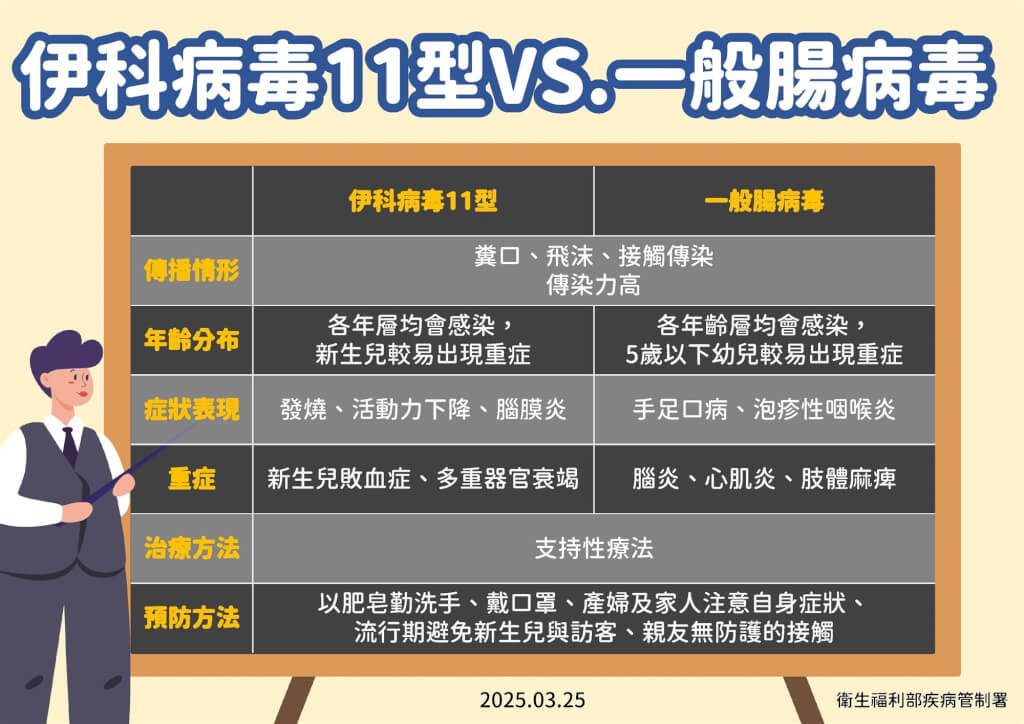

疾管署表示,近期腸病毒整體仍處低點波動,尚未進入流行期,監測顯示目前以克沙奇A16型個案最多,其次為A6型與伊科病毒11型。今年截至目前共累計3例腸病毒重症,全數為伊科病毒感染,其中兩例已死亡。

呂俊毅指出,伊科病毒在台灣已有一段時間未大規模流行,自去年10月開始個案有增加趨勢,僅今年首季就有3例重症,是警訊。他提到,根據台大醫院2021年對孕婦進行抗體調查發現,伊科病毒抗體陽性率明顯低於其他腸病毒,顯示多數育齡婦女從未感染過伊科病毒,自然也無法透過胎盤提供寶寶保護力。

值得注意的是,伊科病毒感染症狀常被忽視。成人與年長兒童通常僅出現類似感冒症狀,像是輕微發燒、咳嗽、起疹,缺乏典型腸病毒如疱疹性咽峽炎或手足口病等明顯表徵。然而嬰兒感染後可能急遽惡化,從發燒、食慾不振演變成肝炎、腦炎或心肌炎,嚴重時出現黃疸、抽搐甚至多重器官衰竭,最終導致敗血性死亡。

疾管署資料顯示,國內過去伊科病毒較大流行為2018年,自2012年至今有近6成伊科病毒個案發生於1個月內新生兒,1歲以下嬰兒佔比高達8成。

呂俊毅呼籲,孕婦及新生兒應避免接觸有感冒或發燒症狀的人,尤其是家中若有兄姊出現疑似症狀時,要特別警覺。親友來訪也須注意衛生,避免將病毒帶入家庭;醫療院所與產後護理之家更應強化感染控制機制,嚴防病毒擴散。

家長若發現嬰兒出現高燒、食慾下降、精神不濟等異狀,應立即就醫評估,及早介入治療以防悲劇發生。